舟谱数据客户成功研究院通过访谈发现,目前大部分经销商的绩效考核及提成制度存在极大的问题。

第一个问题,过程考核粗放。

大部分经销商以回款和拜访数量等结果作为基础考核。这个方法看似既考核了结果,又兼顾了过程标准,但执行的最终结果却差强人意。从对业务员拜访过程的观察、分析看,业务员因为这个所谓的“过程”考核丢掉了在店的销售过程。

以访单模式为例,经销商一般要求业务员每天拜访25~30家终端,而业务员拜访客户的工作强度以每天7小时(不包括吃饭、往返仓库、晨会等时间)来计算,平均每家终端的时间为15分钟左右。从舟谱数据客户成功研究院前期跟访的多位业务员的销售过程来看,拜访一家终端的时间接近14分钟,包括在途、理货、下单等事务性过程。也就是说,这样的工作量考核,给每个业务员在每个终端的销售行为仅预留了1分钟。这个数值还是业务员全负荷工作的结果。显然,1分钟对推销新品、获取最佳陈列位或提升客情等行为来说,都是远远不够的。在这样的考核条件下,只能出现一种情况,业务员只会做机械的补货动作,无暇顾及推销一些能给经销商带来高毛利的商品。

第二个问题,提成计算复杂。

大部分经销商设置的提成方法多采用基于SKU的水平提成法,不同的SKU比例各不相同。这种方法看似简单,实则复杂。因为大部分业务员很难直接记住所有SKU的提成比例,此法也就失去了行为引导的作用。

不同的SKU,由于在产品生命周期的阶段不同,品牌力不同,因此在销售过程中的难度也不同:动销较好的SKU所消耗的时间短,新产品或动销较慢的SKU耗时长。业务员在终端可用于销售的时间也就1~2分钟,结果是业务员在终端只卖记得住的、动销好的、省事儿的商品,很少问津其他商品。

舟谱数据客户成功研究院的研究人员在访谈时会问经销商同一个问题,“为什么业务员销售SKU数量不能扩大”。绝大部分经销商给出的答案是:效果会更差。从上面的分析不难看出,除了业务员记忆力的局限,考核制度和提成制度设计缺少行为引导能力也是一个不可忽视的原因。

第三个问题,行为与价值无关。

业务员的拜访过程主要由在途、理货、销售三部分构成。舟谱数据客户成功研究院通过市场调研发现,不同业务员的客户拜访过程是不同的,有些业务员在店内的工作只有盘点理货,没有任何销售行为;有些业务员进店之后除了要做商品的陈列,还要把时间和精力放在销售商品环节。这两种在店行为的差异,除了业务员的个体差异,主要与商品生命周期相关。

所谓商品生命周期,是指在市场流通过程中从无到有、自小到大、由盛到衰的全过程。一般分为导入(进入)期、成长期、成熟(饱和)期、衰退(衰落)期四个阶段,主要由消费者的消费方式、消费水平、消费结构和消费心理的变化共同决定。对于经销商而言,商品的生命周期主要有三个关键时期:成长(推广)期、成熟期、衰退期。图11.3展现了不同阶段与动销的变化走势。如果动销周期稳定,证明在区域市场内的客户已形成稳定的消费习惯,体现在终端,则是采购环节趋稳。

图11.3 商品生命周期与动销的关系

商品处于不同生命周期,业务员在拜访过程中所要执行的动作是不相同的。对于推广期和衰退期的商品,业务员除了做好陈列工作,还需要努力向终端客户推销商品,从而获得更多、更好的展销机会;对于处在成熟期的商品,由于终端客户已经确认了产品的价值,业务员在终端无需太多推销行为,最主要的工作是陈列、盘点和基于缺货情况的下单补货操作;倘若陈列位置无法改变,则完全不需要销售动作。

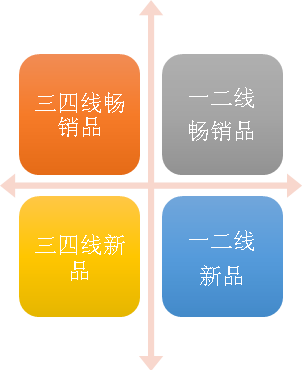

图11.4 商品品牌力―生命周期矩阵

此外,还需考虑商品在区域内的品牌力。综合生命周期及品牌力(见图11.4),可将商品分为四类,不同类的商品对业务员的在店行为的要求也不同。

第一类:强品牌力+成熟期。业务员只需做好标准化的理货工作便可轻松获取订单,但需额外注意商品的动销周期变化,如发现商品进入衰退期,需要做好风险防控,控制终端新鲜度和货量。

第二类:弱品牌力+成熟期。多为运营较好的三四线品牌,在终端有一定的客户沉淀,需要更多的理货服务和销售动作。

第三类:弱品牌力+推广期。多为全新的三四线品牌,需要较强的销售行为。很多经销商会选择车销模式,因为终端老板可以直观地了解商品信息。近几年,部分经销商通过访单+样品模式销售,也获得了比较好的效果。

第四类:强品牌力+推广期。即一二线品牌的新品,需经销商向终端推荐。终端会尝试购买,并根据后续动销情况进一步决定。这类商品对业务员的销售能力有要求,但远不及第三类商品。考虑到经销商的展销模式,这类商品对陈列质量要求极高,只要陈列生动化做得没问题,一般都会形成动销,具体的动销程度则取决于商品本身。

通过上面的分析不难发现,可将业务员在终端的行为简单分成两类:一类是事务类工作,不需要太多的销售技能,只要有时间和体力便可以完成,如陈列、盘点、下单、收款等;另一类是营销类工作,需要较强的销售能力,推销商品和获得更好的陈列位。显然,这两类工作对于人员的要求不同,人员的单位时间成本也相差甚多。

然而,经销商一般的做法是:给不同的SKU不同的提成比例,于是可悲的事情就发生了。对大部分业务员来说,“决定收入水平的标准,不是能力,而是时间投入”,行为和价值没有关联,或关联太弱了。

那么,如何兼顾行为价值和直观易懂这两个标准来设定基于SKU的考核呢?

必须注意,提成奖励和考核惩罚的“效用”是有很大差距的。一般而言,对未达标的惩罚会直接扣光绩效工资,力度很大,威慑力很强,因此对标准动作的约束能力很强;而提成奖励的价值在于激励和行为引导。也就是说,即使我做得不够好,还有保底的工资,所以,其约束能力相对较弱。

首先,经销商可将SKU按商品特性分为两类:第一类是仅需要事务类工作的商品;第二类是既需要事务工作,又需要销售工作的商品。

其次,针对第一类SKU,采用绩效考核的方式给予报酬。考核可参考三个维度:陈列完成度、盘点准确度、拜访周期。表11.4给出了一个示例。除此之外,可考虑针对一些长效行为按年度或半年度给予一定奖励,如区域铺市率第一名、年销量增速第一名,等等。对第二类SKU,则采用高提成奖励方法,所有的商品统一提成比例。

表11.4 一个事务类工作的考核表

考核要素 | 具体指标(KPI) | 考核周期 | 权重(%) | 标准(%) | 评分标准(S) | ||

100分 | 75分 | 0分 | |||||

日常工作 | 陈列情况 | 月 | 40 | 95 | ≥95% | 85%≤S<95% | <85% |

盘点准确度 | 月 | 30 | 90 | ≥90% | 85%≤S<90% | <85% | |

市场维护 | 计划拜访准确率 | 月 | 30 | 80 | ≥80% | 70%≤S<80% | <70% |

经过这样划分,会发现第一类SKU的数量其实并不多,业务员很容易记住。除了这些SKU,其他商品的提成相同,简单易懂,业务员每天都能清晰地知道自己额外赚了多少钱。因此,这种方法具备强烈的激励和行为引导作用,可有效激励业务员养成善劳多得、多劳多得的习惯。

不详

不详