质量运营执行阶段对流程的执行起到了监督、促进作用,有利于提高流程遵从性。这些最终都会反映到运营绩效上:既可以识别表现好的一面,予以保持,又能发现表现不那么理想的一面,推动改进。质量运营管理的价值在于推动企业的管理方式从定性转变为定量,从“语文”式走向“数学”式,实现基于事实和理性分析的实时管理。

一、数据收集与分析

定量管理最基本的要求是有数据,所以数据的收集与分析是运营绩效管理

质量运营执行阶段对流程的执行起到了监督、促进作用,有利于提高流程遵从性。这些最终都会反映到运营绩效上:既可以识别表现好的一面,予以保持,又能发现表现不那么理想的一面,推动改进。质量运营管理的价值在于推动企业的管理方式从定性转变为定量,从“语文”式走向“数学”式,实现基于事实和理性分析的实时管理。

一、数据收集与分析

定量管理最基本的要求是有数据,所以数据的收集与分析是运营绩效管理

的首要工作,也是最基础的工作,数据收集与分析的质量决定了运营绩效管理的质量。

数据收集。公司层面的运营绩效管理例会通常按月组织。频率太高会影响业务运营,使大家感觉每天都在应付各种报表和会议;频率太低则易导致业务进展失控。各个职能部门、业务单元可以根据业务的需要按每周或每双周的频率组织部门内部的运营例会。数据收集是通过管理活动的需求来驱动的,在启动月度报告筹备的时候,质量运营管理人员、业务部门运营相关人员需要根据各自负责的模块收集业务数据,数据归口到质量运营管理人员处汇总。数据收集需要围绕运营规划中的绩效指标所需的数据来展开,要有针对性,最终汇总成结构化的绩效指标报表。数据收集需要注意统一数据源、统计口径和数据质量,确保真实、完整和有效。

数据分析。绩效指标报表处理完后,各个指标的实际达成情况就可以清晰地显现出来,通常将实际值与目标值、基准值进行比较,找出有异常的指标,并对这些异常指标进行分析。

比如,Moo 公司 2024 年 10 月份的运营绩效管理报告显示,上个月的订单交付及时率出现了异常,公司的基准值是 99.2%,目标值也是 99.2%,但实际达成率只有 96%,这是过去从来没有出现过的,质量运营管理人员组织供应链管理各部门相关人员一起来分析数据。首先进行问题的定位,订单交付及时率的下一层影响指标包括主计划准确率、采购物料到货及时率、物料齐套率、生产计划达成率等。通过分析发现,物料齐套率和生产计划达成率两个指标没有达成目标,原来是某个关键物料质量大批量不合格,导致生产线缺料而停产。直接原因找到了,匹配到具体的业务部门,由责任单位给出临时解决方案,管理层评审通过后快速推进执行。同时,追根溯源,设计出长远解决方案。

数据分析通常从趋势、差距分析、波动性分析三个维度展开,以实现对业务过程效率、效果的有效管理。数据分析常用的方法有鱼骨图、头脑风暴、5Why、流程分析法等,企业应根据不同的业务场景选择合适的方法。由于绩效指标是围绕流程设计的,理想状态是将数据分析与流程关联起来,沿着流程分析原因。需要强调的是,如果仅仅是一堆数据报表的堆叠,本身没有什么价值,数据仅仅是基础素材,只有通过分析形成指导业务运营改善方案,才能真正产生价值。

二、内控评估

与运营绩效管理并行的是内控评估,运营绩效管理关注的是效率和效果,内控评估关注的是风险,对企业来说,安全、合规、持续稳健经营是至关重要的,所以内控的弦一刻也不能松。内控评估常用的工具包括主动性审视(Proactive Review,PR)、遵从性测试(Compliance Testing,CT)、职责分离矩阵(Separation of Duties,SOD)、半年度控制评估(Semi-Annual Control Assessment,SACA)等。

主动性审视是由业务管理者发起的业务自检工作,通常由流程责任人或其指定的业务代表发起,流程、内控、质量运营等部门相关人员协助实施。其主要从运营痛点入手,通过流程审视推动问题自我发现与自我改进。它需要基于业务实际去审视流程设计状况、流程执行情况和内控工具质量,以验证评估控制活动是否有效、流程是否得到遵从等。

遵从性测试是指由流程责任人或其指定的业务代表定期组织独立的人员,对流程关键控制点(Key Control Point,KCP)执行情况进行持续的测试,旨在及时暴露流程设计和业务执行中的问题,确保关键控制点设计合理且得到有效执行,提高的流程遵从性。

职责分离矩阵是一项控制措施,其通过将相互冲突的职责或权限分配给不同的员工,确保任何员工都不能利用其职责或权限滥用或转移企业资产。

半年度控制评估是各级管理者和流程责任人对所负责领域内控体系设计与执行有效性进行的半年度整体风险评估机制。

对质量运营管理人员来说,工作的重点不是内控体系的搭建与执行,而是审视现有的内控体系能否有效运行,运行的效果是否符合预期等。如果内控体系存在不足,那具体的问题是什么?可能导致的问题或损失是什么?是否已经采取预防管控措施?针对这些问题,质量运营管理人员需要和相关业务人员沟通,了解真实情况,并尝试去协助他们解决问题。

由于本书的主题是绩效管理,限于主题与篇幅,内控评估详细的操作方法、步骤等已通过微信公众号“荔园管理评论”“马掌管理咨询”发布专题文章进行分享,读者可以根据需要选择相关的文章辅助阅读理解。

三、运营审核与决策

质量运营管理人员要按照要求定期组织运营绩效管理例会。在例会上需要对运营绩效数据分析报告与内控评估报告进行审核,既要确保业绩增长也要保障经营活动安全、合规,推动有质量地持续发展。

运营绩效管理例会的内容主要是审核与决策,为了使决策更高效,质量运营管理人员需要在正式开始会议之前将分析的结果发给相关人员审阅,对于一些重点问题或存在争议的问题,先和相关人员进行沟通,在会前达成初步的共识,沟通的内容包括问题的根因、解决方案(根据业务场景,可以设计多个方案,供管理者与会时进行决策选择)、争议问题说明、需要的资源支持等。“台上三分钟,台下十年功”不仅仅是针对舞台表演,对会议管理也同样适用,只有提前做足准备,决策才能水到渠成。

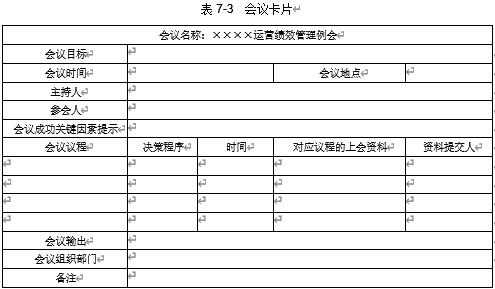

运营绩效数据分析报告、内控评估报告都需要在运营绩效管理例会上进行“晾晒”,各个运营绩效指标负责人要对自己所负责的指标达成情况进行说明,重点在于对未达标指标的分析及计划采取措施,由于大部分问题与计划在会前已经沟通过,会上主要做一个宣讲,个别问题还没有定论的需要在会上讨论与决策。会议由质量运营管理人员组织,为了保证会议开得更有效率,可以通过会议卡片来进行管理,如表 7-3 所示。

会议按照会议议程推进,主持人要控好场。会议结束的时候形成会议记录初稿,供与会人员确认,会后发出正式的会议记录。会上有决议的由相关人员跟进执行,有待办事项的也要由专人跟进解决等,确保“会而必议,议而必决,决而必行,行而必果”,支撑运营绩效管理有序开展。

四、发布运营报告

运营绩效管理例会结束后,质量运营管理人员根据会议的决议形成最终的质量运营管理报告(月度),内容包括运营绩效数据分析报告、内控评估报告、管理例会的决议事项、遗留问题及待办事项等。质量运营管理报告(月度)经管理层审阅后发布,推送给业务、流程、内控、变革项目组等部门相关人员,确保各项任务落实到下一个周期的质量运营管理中。

需要说明的是,运营绩效管理和战略管理中的经营分析相似,但并不完全相同。经营分析聚集宏观层面,侧重经营结果指标的分析,涉及对内外部环境的分析;运营绩效管理聚集微观层面,侧重流程过程的执行管理,过程指标偏多。若企业还没有设立质量运营管理部门或相关岗位,经营分析部或流程管理部可以顺带承担这个职责。在实际操作的时候,可以根据公司的规模、业务复杂度、信息化程度来确定是否成立专门的组织或岗位来管理流程质量运营。