第六节战略KPI方案设计

在第四节“BEM 第三步:导出战略衡量指标”中,已经完成了战略 KPI 的选定与校验,但还没有落实到具体的责任人。战略 KPI 的落地需通过方案的设计才能完成。

设计战略 KPI 方案通常有两种方法:MRC 分析法、流程绩效指标法。下面先来看看 MRC 分析法。

一、MRC 分析法

MRC 取自三个英文单词的首字母。

M 是 Management(管理),是指对指标承担管理责任的部门。每个指标必须选定一个 Management 部门。

R 是 Responsibility(负责),是指对指标承担目标达成责任的部门。每个指标可能会涉及多个 Responsibility 部门,但必须选定至少一个部门。

C 是 Cooperation(协助),是指对指标给予协助和支撑的部门。每个指标可能会有多个 Cooperation 部门,但也会存在没有相关部门的指标。

使用 MRC 分析法设计 KPI 方案,需要注意以下几点。

(1) MRC 矩阵由战略管理部门或质量运营管理部门主导,绩效管理部门协同参与,通过征求相关业务部门负责人意见,经多方达成共识后输出,如表 2-14所示。

(2) 在 MRC 矩阵中,标记 KPI 对应的各个部门的职责属性(M、R、C);管理部门填写 M,目标达成部门填写 R,填写完 M 和 R 后识别各个协助部门并填写 C;所有的战略 KPI 必须匹配相应的组织,不能有遗漏的情况。

(3) 在标记属性的时候,需要参考上个年度的组织考核 KPI。

通过 MRC 矩阵,战略 KPI 可以匹配到相应的组织,这样也就有了落地执行的抓手。

需要注意的是,在使用 MRC 分析法的时候,往往会出现以下情况:有些战略 KPI 没有人认领,各部门都说不属于自己,需要有决策机构来做裁判。由于方法自身的局限性,MRC 分析法比较适合规模不大、管理成熟度相对较低的企业;反之则用流程绩效指标法更精准。

二、流程绩效指标法

流程绩效指标法是指将战略 KPI 与流程绩效指标体系建立匹配关系,通过流程绩效指标体系找到对应角色,使角色匹配岗位、岗位匹配组织。

对于流程管理体系比较完善的企业,如果已经建立了流程绩效指标池,可以直接用战略 KPI 在流程绩效指标池中进行匹配,匹配到对应的指标就能明确指标责任人及对应的发布部门,实现战略 KPI 与组织的衔接。若个别指标未匹配成功,可以与流程管理部门沟通,由流程管理部门主导更新流程绩效指标池,完成后重新匹配。

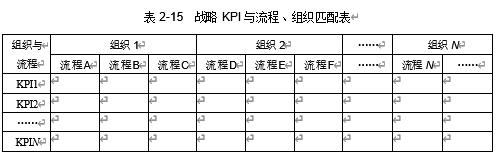

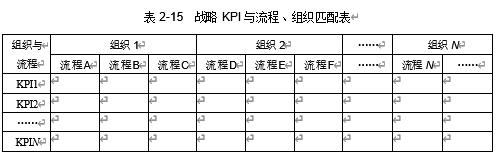

对于流程管理体系相对弱一点的企业,如果还没有建立流程绩效指标池,可以通过企业的职能划分判断流程领域及对应的流程,再通过流程匹配到组织,如表 2-15 所示。

通过匹配表,可以将战略 KPI 与流程、组织建立关系。因为流程图明确了角色,且流程说明文件定义了角色与岗位的匹配关系,所以与 MRC 分析法相比,流程绩效指标法更精准。需要注意:将战略 KPI 匹配到组织并不能保证其得到有效执行,这是因为如果组织绩效向个人绩效的分解缺乏科学的方法,就可能出现偏差。将战略 KPI 直接分解到流程就可以避免这种情况,企业的员工每天都在执行流程,执行流程就直接支撑了战略 KPI 的落地。

三、指标目标值确定

指标目标值的确定往往是最有挑战性的,上层管理者希望设定更高目标,具体承接指标的人则希望目标更具可实现性。于是,双方不约而同地通过“卖惨”,试图使目标有所改变。通常,指标目标值的确定就是一个上下博弈的过程,也是一个相互妥协的过程。

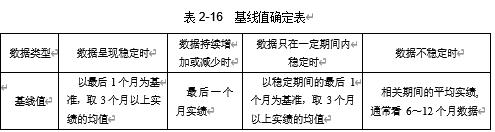

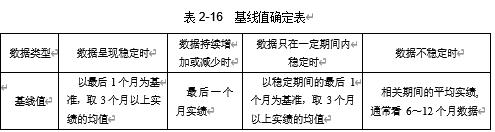

为了避免内耗,可以设置一些确定目标值的规则,根据实际发生的值适时做调整,以确保规则是可行的。确定目标值的关键是要有基线值(目标锚定),基于基线值来讨论目标值、挑战值。基线值可以参考标杆企业的做法,如表 2-16所示。

基线值确定之后,目标值可以在这个基础上乘以一个百分比(百分比由公司

高层讨论决定,根据实际达成情况适当调整),逐渐形成惯例。当然,在数据充分的情况下,目标值可以参照竞争对手或相关行业的管理最佳实践,根据竞争策略设定,通常以接近或超过竞争对手为长期奋斗目标。挑战值通常在目标值的基础上增加 20%或 30%,甚至更高的比例,以体现挑战性、激发士气。

四、KPI 字典制作

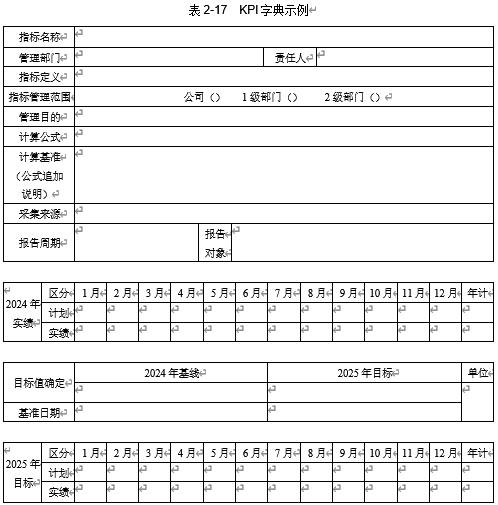

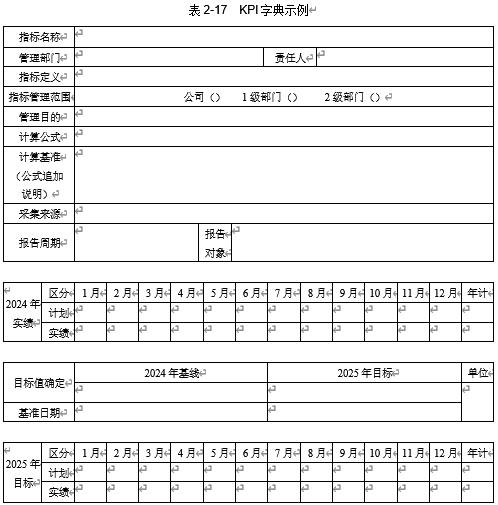

为了方便管理,确保每个员工都能正确理解公司制定的战略 KPI,可根据需要制定 KPI 字典。KPI 字典用于制定目标值和管理实际达成情况,模板如表 2-17 所示。

KPI 字典栏位比较多,且各个栏位都有其意义,下面对各个栏位做一个简要说明,方便读者理解和填写。

(1) 指标名称。必须注明具体的指标名称,如人员流失率、员工满意度(或敬业度)、交付及时率、库存周转率等。

(2) 管理部门。每个指标必须注明管理部门名称,如战略管理部、人力资源管理部等。

(3) 责任人。每个指标都要有对应的责任人,具体到人才能落实到位。

(4) 指标定义。必须对指标做出具体的解释。比如,库存周转率是指在某个时间段内库存货物周转的次数,它是反映库存周转快慢程度的指标。

(5) 指标管理范围。需注明相关指标的具体管理范围(公司、1 级部门、2 级部门等),当然如果有 3 级部门、4 级部门,可自行添加到表格中。比如供应链管理部有“交付及时率”指标,其管理范围是整个 1 级部门,因此在 1 级部门对应括号里打钩。

(6) 管理目的。每个指标必须注明管理目的,即要具体描述通过管理指标可以获得的效果。如果没有描述管理目的,模棱两可的指标就没有必要管理。比如,交付及时率的管理目的是确保产品能及时、有效地按要求交付给客户,提高客户满意度。

(7) 计算公式。每个指标必须注明计算公式,分子、分母、相加、相减等需明确。要从第三者的角度描述,达到所有人以同一标准衡量指标,以免出现计算结果有误。比如,库存周转率=时间段天数/库存周转天数。

(8) 计算基准(公式追加说明)。如果计算公式或指标定义模糊,应对其进行注释,如工伤事故定义、核心人员的定义等。

(9) 采集来源。每个指标需注明数据采集来源或依据。如果没有采集来源,指标就无法进行统计和管理,这是 KPI 字典非常重要的栏位;如果有系统就注明系统名,如果没有系统就注明具体表格。比如,生产效率的采集来源是生产日报、人员流失率的采集来源是人员动态表等。

(10) 报告周期。需注明报告周期。比如交付及时率,每个月都要统计报告。

(11) 报告对象。需注明报告对象为上级或相关部门。比如,人员流失率的报

告对象是人力资源管理部总裁。

(12) 实绩。需具体描述上一年当时确定的计划值及实绩值,如果没有计划或实绩,就用“—”表示。

(13) 单位。需明确指标的单位,若指标为百分比形式,必须保留小数点,并统一保留位数,如果要保留 1 位,则全部要保留 1 位。对于基线、全年目标、月度目标,不用加单位,写数据即可。

(14) 基线。需明确基线值的确定规则,在前面“指标目标确定”部分已经明确过取值的方法,参照表 2-16 执行即可。

(15) 目标。确定基线值后,要合理确定改善目标,尽量确定具有挑战性的目标。具体确定目标的方法,在前面“指标目标确定”部分已经说明,在此不再赘述。

KPI 字典制作完成后,从战略层分解的指标基本落实到流程、组织,战略层面的工作告一段落。但战略 KPI 仅是组织绩效的一部分,组织绩效需要考虑多个维度来确定最后的指标及目标。

徐均颂

徐均颂