1.W集团大学的建立

从20世纪80年代开始,企业大学进入快速发展期,至2010年,全球企业大学达到3700所,500强企业中近80%拥有或正在创建企业大学。1993年摩托罗拉中国区大学的成立,标志着中国境内企业大学的开端,从那开始越来越多的企业开始着手构建自己的企业大学。目前,企业大学建设呈现出空前高涨的趋势,知名企业所建立的企业大学达400-600所,中小型企业大学数量更多。一定程度上,企业大学代表企业培训的先进模式和培训体系的发展方向。

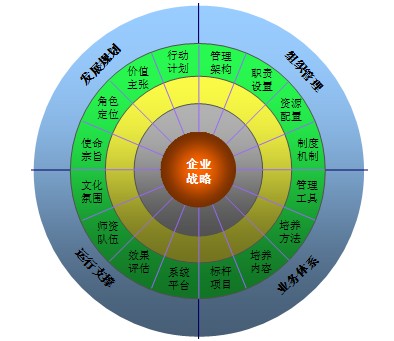

W集团于2008年1月成立了“W集团大学”,我们在进行实践运营的同时,还对企业大学运营理论的进行持续研究,学习借鉴目前国内外各知名企业大学的成功经验及前沿理论,例如:普林斯和海里提出的“企业大学轮模型”。该理论认为,理想企业大学包含五种元素,包括支持企业目标、网络和合作伙伴、知识系统和流程、人的流程和学习流程;定义企业大学的重点是支持企业目标,协助知识的创新及组织的学习。另外,克劳顿(北京)咨询有限公司提出企业大学战略(CUS)理论及八大执行体系(战略体系、组织体系、师资体系、课程体系、教材体系、学习方式、硬件规划及评估体系)等。

一般而言,企业大学的运营特性有:鲜明的企业性、公司战略性推动性、学习资源集成性、培训项目运作自主性、培训服务针对性等。通过系统的思考并结合W集团企业实际情况,我们创新性地提出了基于成熟度的企业大学模型(CUMMTM),并在此基础上,对W集团大学的未来发展进行了规划、运营、评估、提升等工作。模型包括4个维度、16个指标,通过对它们的定量计算与定性分析,既可以系统性规划与思考W集团大学长远发展,又可以有针对性地解决W集团大学面临的当前问题。

图10-8企业大学轮模型”

W集团大学在运营体系设置方面,秉承W集团的“以奋斗者为本“的人力资源理念和的人才开发战略,围绕完善运营系统组织架构、提升办学起点和高度、构建科学的课程体系、加速人才培养、建立核心师资团队、加强自主课程研发、完善培训考核评估体系、培训资源管理等方面,进行系统开展。

2.W集团大学的新职能

经过多年的发展,W集团已经成为行业领头企业。但是,作为一个大型的老国企,“老人”多、“新人”更多,尤其是在阿米巴经营模式推进过程中,对经营长队伍的能力不断提出更高的要求。如何能够不断地提升经营长队伍的能力,满足企业阿米巴经营工作的发展要求,同时留住队伍中的核心人才,长久为企业服务,实现员工与企业的同步成长,是整体培训工作面对的主要问题。

为此,我们在实践中提出了要“建设满足企业发展战略的、符合企业实际情况的、具有鲜明W集团特色的经营长队伍培训体系”。W集团大学要新增两项如下职能:

(1)成为经营哲学、企业文化的整合传播平台。

经营哲学与企业文化是实现阿米巴经营的持久动力,W集团企业大学要充分发挥传播平台的作用,将企业的价值观变成员工的价值观,将员工的价值观转变为员工行为标准,改善员工对企业的认同感及工作满意度,最终实现员工对企业经营哲学“知道、相信、践行”三者的统一。

(2)成为经营长队伍的培养基地。

W集团企业大学的核心任务之一是配合公司发展战略,聚焦于实现企业的经营目标和业务重点,按照阿米巴经营的要求,培养企业各级经营长人才,实现经营长队伍的能力与企业的共同发展。

与此同时,面对行业、市场环境的变化及国家宏观经济下行的影响,W集团提出了要坚持围绕“夯实基础,变中求胜;对标学习,提升效率”的总体思路,脚踏实地做好各项经营管理的基础性工作。

为此,集团大学要根据现阶段的企业发展需要,有针对性地设计经营长培训体系。设计时,具体要关注以下问题:

(1)基于素质模型,设计经营长培训课程体系。

以往W集团大学的培训课程侧重公司“动态需求”,系统化、体系化不强。今后要逐渐建立全部岗位的素质模型、任职资格体系,按照“静态需求”经营长的素质模型标准来设计的学习地图,逐步开展经营长的岗位资格认证工作。随着企业的不断发展与阿米巴经营模式的深入,对管理人员、技术人员的能力提出了更高的要求,对于行业最前沿的管理思想与经验、新技术、新工艺、最新经营动态与资讯等,需要不断加强培训与推广,持续提升培训视野的宽度、广度、高度。

(2)培训形式创新与持续建设内部讲师队伍。

W集团大学现有的培训形式主要有:课堂教学、案例教学、师带徒、现场演示、视频光盘教学、头脑风暴、行动学习、自媒体学习等。在互联网时代,需要探索如何采用碎片化时间培训、移动式培训、微课程培训等新型培训方式。同时,集团已经建立了一只相对完整的讲师团队,但内部讲师队伍建设是一项长期工作,其管理体系、培养体系、认证体系等需要不断完善。

(3)课程针对性与培训效果评价。

根据经营长目前的能力素质短板,有针对性设计各类型素质能力提升课程,包括课程内容、课程形式、效果评估等方面,并将企业文化与经营理念有机融入,使经营长在学习岗位知识与技能等同时,接受系统的企业理念与文化培训,使企业大学真正成为企业文化传播平台与人才培养基地。同时,培训效果评价方式继续探索,针对培训后的业绩提升、工作效能提升设计更有效的评估工具。再根据评估、分析结果来选择、设计课程。

3.经营长的培训设计与实施

W集团在培训体系设计时,强调“实际、实用、实效”的“三实”培训理念,不光讲理论,不要花架子,培训内容要与本职工作高度相关,强调培训实效、培训效果。重点放在前瞻性的培训课程设计、培训形式创新、培训效果评估、转换应用,以及持续地跟进与分析。建立各项培训机制,关注经营长队伍能力、素质提升,在系统规划、建好平台的基础上,强力推进实施。让终生学习、终生培训成为经营长队伍的一种行为、一种习惯。

其一,确定培训对象。

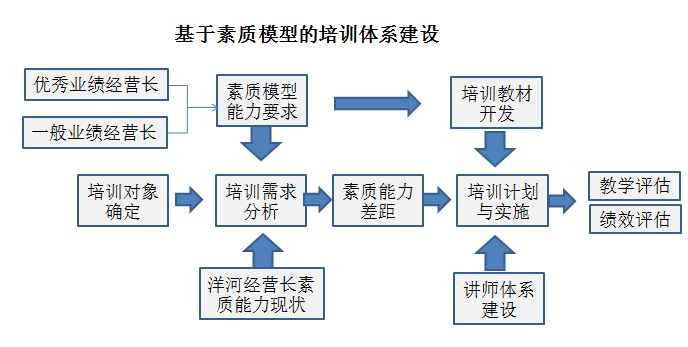

根据W集团阿米巴经营模式设计的整体要求,人行中心要不断完善W集团各职类员工的职业发展通道、任职资格标准,素质模型、领导力模型等;各级经营长的入职、晋升、调动等要都通过的培训考核,逐步打造培训体系,实现对员工职业生涯发展的全覆盖。在完善现有课程(体系)的基础上,根据经营长素质能力要求,开发相关课程。同时,根据公司领导对经营长培训工作要求,拟定了W集团大学基于胜任素质模型的培训体系建设流程,如图10-9:

图10-9 基于胜任素质模型的培训体系建设流程

其二,培训需求调查,确定经营长的培训需求。

(1)找出素质差距。经营长胜任素质模型中各项素质的等级标准代表着W集团对经营长能力的要求,通过对各级经营长的实际工作能力、绩效考核、素质评估结果与素质词典中对应等级标准进行比较,发现每一位经营长素质能力优势和弱项,即经营长的素质差距,从而找到了每个人体的能力短板。

(2)分析差距的重要性,确定有差距素质的优先顺序。对经营长的每项有差距的素质能力,考虑其对工作绩效的影响大小、业务发展需要程度,综合判断该项差距的素质对当期培训的重要性程度,确定素质弥补的优先顺序。

(3)汇总优先顺序,获得经营长的培训需求。有针对性地为每位经营长制定胜任素质能力培养发展计划,突出培训重点,做到有的放矢,这不仅杜绝不合理的培训开支,更提高了培训的效率,从而在提升经营长的个体能力的同时,提升了企业的经营能力。

其三,基于素质模型的教材开发。

根据胜任素质模型的素质能力要求,开发经营长的培训教材时,我们按照如下步骤展开:

(1)素质项目对应知识点。对经营长胜任素质模型中各项素质的行为表现进行细化,提炼出具体的知识点,即所谓的“素质能力--知识映射”,挖掘行为标准背后需要的知识和能力。知识和能力映射时需注意,提炼的知识和能力需要和专业问题进行一一对应。

(2)根据知识点设计课程。在完成“素质能力--知识映射”之后,对提炼出的所有知识点进行梳理,汇总分析形成课程大纲并进行课程设计。

(3)课程分类,形成课程体系。我们将课程分为岗前基础类课程和在岗提升类课程。岗前基础类课程是保证该职位基本胜任岗位而设置的课程,一般应在经营长上岗前或上岗后一年内的完成。在岗提升类课程是上岗一年后可考虑实施的、用于在经营长在岗能力持续提升的专项课程。

(4)检验合理性,完善课程体系。课程体系设计的立足点是提升经营长的职业胜任能力。基于经营长的胜任素质模型及词典的描述,经营长的职业胜任能力主要体现在获得市场领先、打造组织优势、体现价值导向三个方面。将岗前基础类课程和在岗提升类课程按照经营长等级,分为初级、中级与高级培训三个层级。课程以内部开发为主,外部合作课程只作为内部课程补充,限于新知识、新技术、新观念等的引进,同时做好外部课程消化吸收工作。

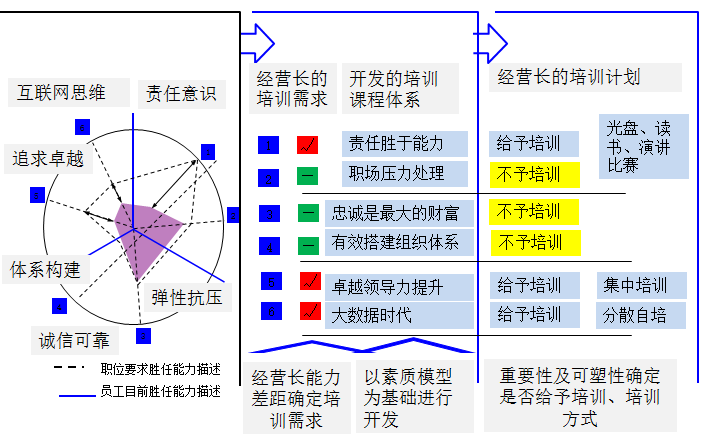

其四,制定经营长的培训计划。

(1)判断经营长培训需求的满足方式。培训计划是整个培训工作展开的依据,必须在一开始便获得各级业务部门负责人的支持与认可,要让学员及其上级领导承担培训效果转化的最终责任。在制定培训计划时,为了提升学员和其上级领导的积极性,要对经营长的培训需求进行分析,确定该项需求在当期培训中是否要满足,以及用何种培训形式进行满足等。

表10-8 判断经营长培训需求的满足方式

需求类型 | 培训需求特征 | 需求满足形式培训类型 |

类型1 | 当期重要性低 | 很难通过企业培训得到提升且不重要。员工以自我学习、自我培训为主 |

可塑性低 | ||

类型2 | 当期重要性高 | 很难通过企业培训得到提升且很重要。员工以自我提升为主,作为当期选拔的重点考核项目 |

可塑性低 | ||

类型3 | 当期重要性高 | W集团大学层面作为一级重点培训项目,选择最好师资优先安排进行培训 |

可塑性高 | ||

类型4 | 当期重要性低 | 作为二级培训项目,由分子公司在不影响工作前提下,自行组织师资进行培训 |

可塑性低 |

(2)有针对性地为每位经营长制定素质能力培养发展计划。W集团大学将经营长的培训需求分析结果与开发的课程体系相匹配,为每位经营长量身设计个性化、系统化的素质能力长期持续提升的培训方案,制定流程如下图:

图10-10 素质能力培养发展计划

为了进一步推进实施经营长培训计划,W集团大学在四大学院中设计了不同的培训课程与培训项目:

领导力学院侧重“打造组织优势”方面素质能力的培训课程,设计了与名校联合办学之清华大学“EMBA培训班”、项目经理班、W集团大讲堂和储备人才培养的雄狮计划、显狮子计划和雏狮计划等。

营销学院学习侧重“获得市场领先”方面素质能力的培训课程,设计了与名校联合办学之北京大学大“营销经理培训班”、名师实战培训课程、大区例会培训、网络商学院、拓展训练等。

新员工学院侧重“体现价值导向”方面素质能力的培训课程,主要进行的基础性、公共性设计课程,包括网络商学院培训、各类上岗转岗培训、微信平台学习、待岗人员培训等。

技术学院培训内容主要为各类的个性化、专业类课程,培训重点在科研人才培养、专业线任职资格晋级培训、主副岗位培训等培训项目。

4.师资体系设计与运行

讲师队伍是企业大学能保持长期健康发展的原动力。W集团大学讲师采用“请进来、走出去”的思想,大部分来自企业内部,少部分来自于具有丰富实战经验的大学教授或咨询顾问。例如,与多家大学名师建立了长期合作关系,开设了针对公司管理人员的“EMBA培训班”“营销经理培训班”等,取得了良好的效果。

W集团大学将内部讲师分成三类四级,三类为管理类、技术类和营销类;四级为:见习讲师、认证讲师、高级讲师和金牌讲师。通过试讲、评审,选拔出300余名兼职讲师,并对他们进行了TTT培训,讲师的授课技巧与能力得到了极大提升。

讲师的授课效果由学员来进行评价和反馈,通过反馈去改进课程,对最差的讲师会直接解聘。

5.评价体系与制度建设

“没有评估就没有管理”。通过评估,可以有效开展与监控培训的过程,反映并突显培训的价值。同时,支持并促进人力资源管理其他业务板块的持续改进。

根据D.L.柯克帕特里的“四阶层评估模型”,W集团大学已经建立了“学员反应、学习效果、行为改变、产生的效果”评估模型来评估企业大学培训的有效性。依据培训需求及培训目标,培训效果评估通常分四个层面进行,如图10-11所示。

对培训师的评估:主要通过培训效果调查问卷形式进行,要求每次培训结束后都要进行此项评估。

对学员的评估:主要通过课后考试、心得报告等形式了解学员对知识和技能的掌握程度;并通过“部门能力提升问卷调查”形式了解学员的技能、业绩提升情况。

培训效果反馈给培训组织者与受训员工的直接主管,作为完善培训体系建设的依据。

初勇钢

初勇钢