继承与创新。

1.继承是变革的基础

企业文化重塑最经典的方法就是华为当年在做基本法时候的经典三问:过去的成功经验有哪些?这些经验在当前的环境下是不是仍然管用?面向未来企业还需要哪些新的文化?

第一个我们讲继承。为什么要继承?因为继承是变革的基础,优秀企业的文化都是在继承中发展的。很多企业在做文化变革的时候,往往会犯一些毛病,就是把原来文化中无论好的、坏的一股脑都给抛弃了。在变革的过程中一定要注意先继承。不是环境变化了,我们所有的经验就都失效了,大部分情况下都只是失效一部分。

案例:阿里巴巴价值观的传承与变化

(一)传承

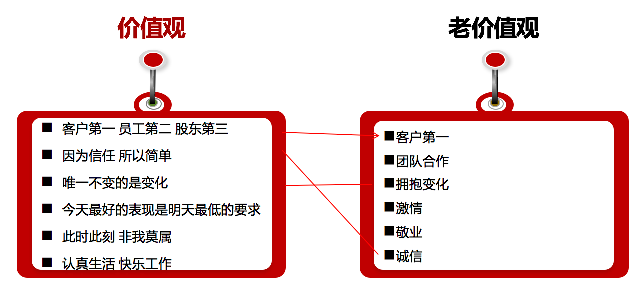

阿里巴巴的价值观在变革的时候,六条价值观里传承了三条。

第一个就是客户第一,在原有的“客户第一”基础上增加了“员工第二,股东第三”。

第二个是诚信,现在的表述是“因为信任所以简单”。表达方式不太一样,基本内涵还是一样的,还是强调诚信。

第三个就是“唯一不变的变化”,原来是“拥抱变化”。

这三个内容根据现在年轻员工喜欢的方式,进行了新的表达,内容是基本一样。

1. 第一个价值观是“客户第一,员工第二,股东第三”

在新的“六脉神剑”里面,这是第一条,在原有的“六脉神剑”里面也是第一条。这个概念是2006年马云提出来的,当时公开提出的就是“客户第一,员工第二,股东第三”。到2014年,阿里巴巴在纽交所上市的时候,敲钟的人中有8个人是客户,员工和他的合伙人、投资人在下面鼓掌。所以阿里巴巴一直是坚持“客户第一”。上市以后,有位华尔街的记者采访问马云:“你原来多次谈到‘客户第一,员工第二,股东第三’,现在上市了,有这么多股东,是否会改变想法呢?”马云当时就回答:“我始终坚持‘客户第一,员工第二,股东第三’。我们一直坚持客户成功,客户成功了,我们的员工才能成功,我们的股东才能够获利。我一直坚持不变,这就是我的信仰。”这是他基于环境的判断。随着环境的变化,客户变得越来越重要,因此客户第一是原封不动保存下来。

2.第二个价值观是拥抱变化

在创立时期环境变化没有现在环境变化快,但当时阿里巴巴一个非常重要的成功经验就是在1999年整个互联网刚刚兴起,当很多人对这个变化不敏感时,就积极拥抱这个变化,最后成就了阿里巴巴现在的事业。这个价值观是不是过时了呢?实际上现在的环境变化比以前还要快,所以最后总结为永远不变的是变化。它对这条价值观不但继承了,而且又进一步强化了。

3.诚信

电商作为商业来讲,买卖双方的信任是最大的问题。阿里巴巴之所以成功,就是解决了诚信问题,通过支付宝解决了交易中相互之间的信任问题。支付宝在十几年的发展过程中,每一个创新、每个产品和服务的推出都强化人与人之间的信任,强化大家对阿里巴巴的信任。所以诚信对他来讲一直是无价之宝,包括刘强东的京东也是一样。京东之所以能有现在的发展就是因为在最初坚守了一个最核心价值观——诚信。所以诚信是能够穿越时代的价值观。它在过去的环境中管用,在未来的环境中仍然管用。这三条是经得住历史考验的,所以他们就把这三条给留了下来(图1-9)。

图1-9阿里巴巴价值观变化

(二)变化

1.从“敬业”到“认真生活、快乐工作”

价值观中原来有一条是“敬业”,现在没了,变成了“认真生活、快乐工作”。大家刚开始看的时候,很多人都会认为是不是看错了?应该是“认真工作,快乐生活”。不是的。它的表达是“认真生活、快乐工作”。为什么不再提敬业?这跟环境的变化有很大关系。

2019年年初,一位互联网程序员引发了一个议题:“工作996,生病ICU”。这个帖子发出以后,很多企业都被卷入进来,大量的“90后”“00后”员工,包括阿里巴巴的员工都进行了激烈讨论。以马云为代表的创业元老和“80后”“90后”这些员工的看法显然不一样。

马云认为如果没有“996”,就不可能有阿里巴巴现在的情况。马云等人觉得坚持“996”无可厚非,觉得有付出才有收获。但是阿里巴巴的员工队伍主体正在从“60后”“70后”变为“80后”“90后”。原来的“60后”“70后”价值观认为敬业是理所应当的,有一个像阿里巴巴这样的企业能让自己“996”,甚至每天干12个小时都没问题。

但是新员工不一样。“80后”“90后”“00后”的看法是希望追求生活与工作的平衡,工作是为了更好的生活,如果只顾加班工作,那工作有什么意义呢?所以在这个冲突过程中,阿里巴巴逐渐理解到环境发生变化,再提敬业可能不受员工的欢迎,所以在这次辩论之后,马云就发了他关于价值观新的阐述——认真生活,快乐工作。它的变革也是在环境发生变化的时候及时做出的调整。这个价值观是“80后”“90后”“00”后所希望的。

2.从“股东利益最大化”到“股东利益合理化”

原来大部分企业都坚持股东利益最大化,但在这个过程中企业遇到很多问题,特别像现在的国营企业,政府有非常明确的要求。以前20世纪80年代、90年代,国有企业在面临困境的时候,倾向于以提高经济效益为主,谁能筹到钱谁厉害。但现在国家对国有企业的定位倾向于既要追求经济效益,同时又倾向于完成政治任务和社会责任,不能单纯地把企业盈利作为第一目标。

民营企业现在也遇到这种情况。2019年8月19日,美国包括贝佐斯、库克等在内的近200家顶尖企业的首席执行官集体发出了一份联合声明书,重新定义了公司运营的宗旨。他们宣称:股东利益不再是公司最重要的目标,公司的首要任务是创造一个更美好的社会。这个目标意味着企业相关方(包括员工、股东、合作伙伴、客户)的利益要均衡,而不能只把股东的利益最大化。

未来大量的企业在追求股东利益的合理化、整体利益的最大化,这也是现代企业发生的非常显著的变化。这个问题的假设不变的话,就会使企业产生大量的经济利益纠纷。

2.面向未来的企业要引入什么文化理念

(1)为什么要引入新的文化理念?

面向未来,企业要引入什么?当环境发生变化,企业在行业中的地位发生了变化,是否是让企业顺着市场走就行了?当规模小的时候可能没问题,但规模大了以后就不行。企业大了以后就要考虑自身与环境的关系,就要引入一些只有大企业才会有的新东西。

比如腾讯是做互联网社交、游戏排名第一的企业,原来的企业文化是“以用户为本”。以用户为本的话,那青少年喜欢打什么游戏,就开发什么游戏,尽可能提供更多、更刺激的游戏,让他花更多的时间去玩游戏。但这种做法在企业有很强社会影响力的时候就不行了。对于腾讯来讲,不仅要考虑自身的商业盈利,还要考虑在青少年在玩游戏的过程中,怎么样能避免其上瘾,怎么样能不影响其成长和健康,所以就把“科技向善”的概念引入公司,跟原来的“用户为本”的理念并列起来。这就是企业的行业地位发生变化导致它的理念、文化发生变化。作为行业领袖,它有义务把科技引导到造福人类,引导到善用上来。

(2)时代变化下,企业需要引入哪些文化?

第一,知识资本化的理念。

就是知识是企业创造财富的主要元素。200年前靠土地,100年前靠资本,未来靠知识。原来这个理念只是被个别类似于华为这样的高科技企业信奉,但是未来将成为几乎各行各业都信奉的信条。

就像褚时健种橙子,他用专业知识种出来的橙子,就比一般的老人在同一片土地上种出来的橙子要好吃,所以卖的价格要高很多。那这是谁贡献的价值创造力?就是知识,所以褚橙公司在分配价值时,就要将大部分利润分配给知识贡献者。未来农业、制造业也都面临这个问题。未来农业的赋能、制造业的增值业务越来越多取决于农业类的知识、制造业的知识。高科技企业更不用说,主要靠知识来进行价值创造。所以这是大部分企业未来需要考虑引入的一个因素。

知识及知识所代表的群体,包括管理人员、技术人员、营销人员等各种各样的专业人员在企业价值创造的过程中,其贡献的价值越来越大,企业怎么让价值分配跟他的贡献相匹配?怎样么把这个人群的地位跟原来的股东、跟资本的地位平衡起来。这就是知识资本化的概念。

第二,企业生态化的概念。

这个概念是因为技术环境,特别是移动互联网技术的环境使企业管理的边界被打破。企业管理的范围变大,企业不仅仅管理好员工,还会管理到上下游合作伙伴,把上下游合作伙伴管理起来共同挣钱。同样企业内部原来的上下级关系也会变成合作化和准市场化的合作关系。

企业不再像以前是一个孤零零的个体,而是形成了企业与企业之间相互共生的生态。未来企业要用生态化的眼光看待我们的合作伙伴,价值创造和价值分配都要考虑合作伙伴。同时内部员工也需要有市场化的交易机制,更多的工作通过交易机制让员工去执行。内外形成这样一种生态化的组织,而不是像以前机械的、科层化的组织,这种理念也是未来大部分企业需要引入的。这个理念跟技术及环境变化有很大的关系。

第三,关于组织的概念。

互联网应用越广,企业的围墙倒得越快,企业大量的业务会被外包出去。技术环境改变会导致企业的生态环境发生改变。员工队伍状况、市场的变化会导致组织发生改变。原来的科层式组织等级分明、指挥链条明晰,未来的组织更多的是大平台、小前端的平台化组织,这将成为未来企业组织的主流。小前端的这些人会根据市场的变化去自主经营。大平台更多的不是控制,而是给小前端提供支持与和服务。大平台和小前端之间的关系也变成一种准市场交易的关系。

这种理念实际上是因为企业面临的市场环境越来越多元化,越来越个性化,越来越时尚化,变化很快,所以必须要通过这种小组织去作战,去适应市场。另外由于员工结构变化,新的员工“80后”“90后”“00后”不愿意被管理,不愿意服从权威,希望企业给出明确的目标,让自己去发挥潜能。所以这个理念是未来需要去引入的。

(注:本文根据王祥伍老师在华夏基石产业服务集团的直播课录音整理,原文编辑刘萍,华夏基石管理评论转载时进行了重新编辑)

彭剑锋

彭剑锋