绩效考评结果出来后,不管等级如何划分,总免不了有部分组织、员工绩效 “吊车尾”,对于这一部分员工(含组织绩效“吊车尾”的部门负责人),不同公司采用的管理方式不同,绩效改进是其中比较重要且有效的途径。

一、为什么要做绩效改进

在企业运营实践中,有些企业采用美国通用电气公司(GE)的末位淘汰法则,期望通过淘汰部分绩效表现不好的员工来激活组织;有些企业则本着以人为本的原则,给这类员工一个改进绩效的机会,希望其通过为客户创造更多价值来证明自己。对于前者,企业依法给予赔偿,做好员工安抚工作即可;对于后者,企业需要建立绩效改进机制,通过机制保障实施质量。

从管理的复杂程度来看,显然采用绩效改进方式来管理员工更复杂,那么为什么不直接采用末位淘汰方式呢?这需要从多个维度来思考、决策。

第一,从法律合规角度来看,仅凭一次绩效考评结果就直接淘汰员工缺乏法律依据。《劳动合同法》第四十条有规定,员工不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的可以解除劳动合同,企业要支付相应的补偿金。虽然绩效考评不合格可以视为员工不能胜任工作,但依照规定淘汰员工之前,企业还要履行培训或调整工作岗位的法定程序,直接淘汰不符合规定,容易引发劳动仲裁或法律诉讼风险。

第二,从企业氛围、员工体验维度来说,末位淘汰方式可能会对组织稳定性产生影响,谁也不知道下一次绩效考评被强制分布在末位的是不是自己,员工易有恐慌心理。同时,员工也会觉得公司没有人情味,很难对公司产生归属感。

第三,从用人成本来看,帮助员工改进绩效的成本要远低于淘汰现有员工后再招新员工的成本。淘汰员工意味着从发布招聘信息到新人入职后胜任工作的这段时间内,当前正在推进的工作进展会放缓甚至停滞。此外,淘汰员工的补偿金、招聘费用、新员工培训费用等直接支出构成直接成本,直接成本加上间接的机会成本,总的看来代价较大。所以,建议谨慎采用末位淘汰方式。

第四,从现实的角度看,有些部门人数比较少,不适用末位淘汰方式,对于规模不是很大的企业尤其如此。过于频繁的人员更替也容易引发业务停滞甚至中断,带来更多的问题。

毫无疑问,绩效改进是一个艰难的选择,在很多场景下往往又是不得不做的选择。如何做好绩效改进?需要建立有效的机制,以保证绩效改进按计划进行,真正赋能员工提高绩效,而非仅仅走个过场。

二、绩效改进机制

绩效改进机制需要从三个主体的定位及关系入手,明确各自的定位、责任及协作方式,共同推进绩效改进的实施。

责任主体。绩效改进的责任主体是谁?毫无疑问,是员工自己。作为责任主体,员工应该卸下精神包袱,在绩效改进的过程中客观地看待自己在某些方面的不足,积极向前看,努力往前走。只有这样才能超越自我。

赋能主体。虽然员工要对自己的成长负责,但既然公司选择了“绩效改进”而非“末位淘汰”的管理方式,就不能让员工“自生自灭”,需要有人对其进行赋能,这个赋能主体是直接主管或其授权的导师、业务骨干。如何赋能?在第三章第三节中详细介绍了绩效辅导常用的 GROW 模型,在此不再赘述。如果员工本身就是管理者,但是在管理技能上有所欠缺,人力资源部相关人员则作为主要的赋能主体,负责辅助员工快速提升管理技能。

监督主体。作为绩效管理的统筹部门,人力资源部门责无旁贷地扮演着监督主体的角色。作为绩效改进的监督主体,人力资源部绩效管理相关人员或 HRBP需要监督绩效改进责任主体及赋能主体履行职责,及时跟进实际的进展情况,确保绩效真正改进而不仅仅是履行必要的程序。同时,要确保员工在这个过程中得到平等的对待,避免因为绩效改进而遭到周围同事歧视。

除了三个主体的确认,还要建立绩效改进例行沟通机制(周、双周等)、培训赋能机制(反馈管理、导师制等)、绩效改进考核与评议机制等。绩效改进机制的建立必须围绕如何帮助员工提高工作能力、改进绩效展开,通过建立机制来保证绩效改进计划不是虚架子,而是组织绩效改进的中继器。

绩效改进计划的沟通可以单独安排,也可以在进行个人绩效反馈的时候一起完成。无论用什么方式,都要保持态度坦诚。

三、制订绩效改进计划

绩效改进通过绩效改进计划有序推进,所谓绩效改进计划(Performance Improvement Plan,PIP)通常是指员工经绩效考评结果表现不佳后,公司和员工共同制定的改进方案。如果员工能完成就留任;如果员工无法完成,公司可调整其岗位或辞退。这一阶段对员工、直接主管和 HRBP 等相关人员而言都是较大的挑战,员工要在短时间内获得实质性的突破。

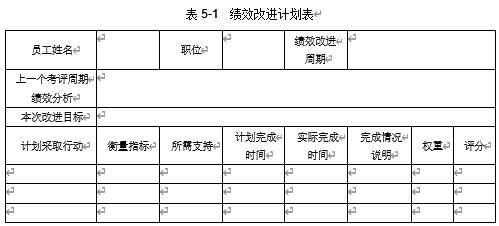

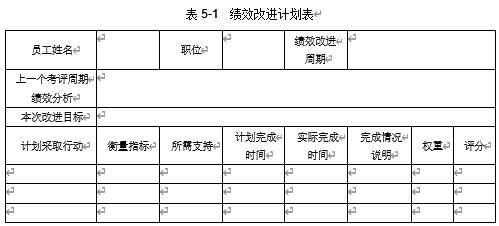

绩效改进计划需要基于上一个考评周期的分析结果有针对性地制订,具体约定改进什么(目标)、应该如何推进(行动)、计划什么时间完成(里程碑)、需要什么支持(资源、赋能等)等,如表 5-1 所示,企业在实操的时候可以根据实际情况做必要的调整。

在绩效改进计划表中,“上一个考评周期绩效分析”在本章第一节“绩效分析”中有介绍,在此不展开说明。

“本次改进目标”是针对上一个考评周期绩效分析的结果有针对性地制定的改进目标,是“计划采取行动”的关键来源。同时,对于本部门对应考评周期内的重点工作,需要员工承接的部分,也需要分解成具体的行动计划纳入计划表中。需要注意的是,尽量选取需紧急改进的且容易在短期内见效的目标,这样在绩效

改进周期内就可以判断绩效改进的目标是否达成。

细心的读者会发现,绩效改进计划表与第二章第八节“个人业务承诺”中的个人业务承诺模板是不同的,表中设置了“计划采取行动”栏位,将目标分解成具体的行动计划,其目的是辅导员工构建工作分解结构( Work Breakdown Structure,WBS),这样既有利于计划的执行、衡量,也利于执行监控。部分绩效排名靠后的员工并非工作不努力,甚至可能频繁加班,却因没有把握住工作要点,而导致业绩没有达到预期。所以,工作分解的辅导是非常有必要的,也是绩效改进的关键措施之一。

“衡量指标”基于在绩效改进计划表中所列出的“计划采取行动”设置,通常可以在流程绩效指标库中匹配到一样的,如果没有一样的,则需要由流程管理或质量运营管理相关人员在流程绩效指标库中重新定义并补充完整。

绩效改进计划不设绩效等级(A、B、C、D、E),因为员工不需要跟其他同事进行排名,所以只设置“评分”栏位,同时赋予相应的权重,相关人员可根据完成情况直接评分,使得改进结果更加直观。若绩效改进目标达成,则转回正常的考评队列。通常,改进周期不会太长,根据工作类型不同,一般为 3~6 个月。

需要强调的是,绩效改进计划必须是员工与直接主管充分沟通、达成共识后制订的。如果只按直接主管的要求制订,就容易脱离实际;如果只按员工个人提报,员工可能避重就轻,就无法实现真正的改进目标。通常,绩效改进计划要上报间接主管、人力资源部相关人员备案或审核,以此对直接主管、员工形成监督。

徐均颂

徐均颂