互联网带来的即时、无边界沟通,使去中介化成为趋势,以至于有远见者喊出:每一个行业都应该有一个Uber。

那么,渠道的未来在哪里?产品和服务不同,情况大不一样。从营销的角度看,顾客让渡价值主要归结为产品和服务。对主要价值在于产品的销售,去中介化的步伐会越来越快;对主要价值在于一对一的服务,Uber已经摆出通杀行业的架势。传统渠道正面临什么问题?以下几种形式直接形成对渠道的挤压:

微商。尽管不规范的微商被斥之为线上传销,但很多厂家已经直接建立了微商事业部,因为基于人与人关系的营销已经成为趋势。

圈客。大型机构直接向终端圈客,营造销售场景,针对顾客需求,促成销售,与终端分成。

平台合作。针对某一大类顾客,整合产品和服务,形成产品和服务超市,如大健康概念、养老概念、美容概念等。

厂家终端一体化营销。

那么,渠道还有活路吗?肯定有!出路在于转变观念,就是从经营产品向经营客户转变。我们说服务越来越重要,不仅是指服务产业越来越发达,还是指服务在顾客让渡价值中所占的比例越来越大,即产品+服务的交付越来越多。特别是高端顾客,对附加于产品的服务越来越看重,对于初创型企业或中小型企业,渠道商的作用尤为重要。

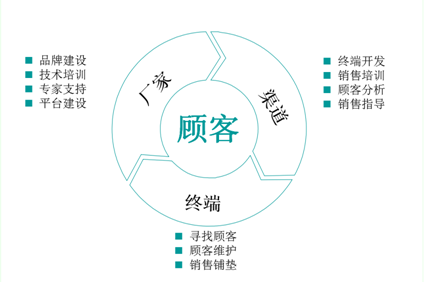

以顾客为中心的营销过程可以分为以下步骤:定义顾客,到达顾客,了解顾客,建立顾客信任,制订解决方案,确定购买意愿,签订买卖合同,产品及服务交付,顾客增值。其中每一个环节都需要渠道商的参与,在未来的B to C to C to C模式中,中间的C就是渠道,也是消费者,还可以是投资人。厂家、渠道、终端不是链条关系,而是同心圆关系,如下图:

厂家、渠道、终端同心圆关系图

对于高端项目,有顾客个性化、销售过程长、影响因素多的特点,需要建立紧密的客户关系,必须使厂家、渠道、终端(渠道和终端都有可能是一个自然人)都直接面对顾客,围绕销售成单目标进行细致的分工和密切的合作。

几个要点说明:

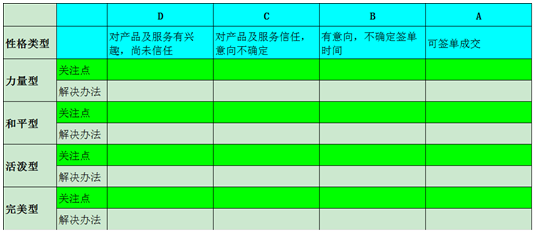

渠道的核心价值:顾客分析和销售指导是渠道的核心价值,而销售指导又是建立在顾客分析基础上的,因此,基于顾客消费决策过程的顾客分类特别重要。这个分类必须结合产品的特点和顾客群体的心理特点,通常分为四个阶段:D对产品及服务有兴趣,但尚未建立信任;C对产品及服务信任,但未形成购买意向;B已形成购买意向,但未确定购买时间;A可推进签单。这四个阶段是递进的,在逻辑上不会跨越。一般情况下,顾客是不会表明他处于哪一个阶段的,需要有经验的销售人员来进行判断。如果判断不准确,所采取的销售推进措施就可能无效,甚至于出现反作用。对顾客的分析和判断是渠道的核心能力。

渠道与厂家的协同。在销售推进过程中,针对不同性格特征的顾客,需要采取不同的话术和技巧,通常可以将顾客分为力量型、平和型、活泼型和完美型,并进一步积累和提炼话术,这项工作是厂家发挥平台作用的一个重要内容。以下是某企业的话术矩阵:

某企业的话术矩阵表

厂家的平台可以有三种:一是销售会议平台,二是IT协同平台,三是知识共享平台。销售话术是知识共享平台中的一个内容。

渠道与终端一体化。销售的本质是信任,除了首先建立顾客对销售人员的信任,还需要建立顾客对产品和服务的信任,通常可以分解为五个要素:体验、迫切性、安全性、有效性和经济性。对于产品+服务的项目,体验是非常重要的,能够精致地从体验导入,引导顾客消费,可以获得营销的巨大成功,这就是体验营销的魅力。如果项目无法在售前让顾客体验产品和服务,则需要让顾客体验到服务系统的严谨、专业和关爱。如果顾客没有迫切性,就不可能实现销售,因此销售过程要不断激发和判断顾客需求的迫切性。销售人员必须善于发现顾客的隐性需求,并帮助顾客将需求提炼成问题。如何提炼问题呢?所谓问题就是冲突,也就是建立当下与未来的冲突,那么,要解决冲突,就必须改变现状,形成购买产品和服务的迫切性。与产品和服务相关的因素就是安全性、有效性和经济性。作为渠道,需要帮助和指导终端在这五个方面进行铺垫,必要时借助厂家平台的力量实现销售。下表是某医美企业的顾客分析指导工具:

某医美企业的顾客分析报告表

总之,随着互联网的发展,去中介化、扁平化成为趋势,厂家直接经营顾客也成为可能。但是,渠道并没有死,只是渠道的角色和功能定位发生了改变。渠道必须从领队角色转变为教练角色,而且终端与渠道的边界也日渐模糊,好的终端会变为渠道,好的渠道不能脱离终端。特别是对于高端项目,只有更深入地了解顾客,提高顾客黏性,渠道和终端的价值才会愈加突显。

郭晓,AMT高级合伙人、消费品行业线总监。拥有二十年快消品企业管理实践经验,在青岛啤酒营销系统工作十年,工作实践领域涉及一线业务人员的工作标准化和行为规范、区域业务组织的功能设置和业务流程优化,全国一体化营销中心的系统建设和运营效率提升。曾在珠江啤酒、青岛啤酒历任中高层营销管理人员。曾任 QSL体育联盟副总裁,负责集团业务发展战略和业务整合、人力资源和行政管理。

著有《年初订计划,年尾有结果:战略落地七步成诗》等。

本土管理实践与创新论坛

本土管理实践与创新论坛