1.战舰重心的纷争

给大家讲一个海军的故事。在第一次世界大战之前,世界各国对于海军战舰的发展方向有一个争论,其中两派唇枪舌剑,谁也说服不了谁。

甲方:一战时期财大气粗的老大海军帝国英国,崇尚进攻是最好的防守,所以其设计和制造的战舰火炮数量多、口径大,但是牺牲了装甲防护,因此防御力薄弱。

乙方:后起之秀的德国,因家底有限经不起损耗,所以认为军舰的生存是第一位的,最大威胁是海底而不是敌人的火炮,首先需要不被打沉才能有后续反击的能力。按照这个理论,他们的战舰火力一般但是装甲防护性能出众。

然后检验两个理论孰是孰非的一次大战爆发了。

在著名的日德兰海战中,英国虽然取得了战略性的胜利,但是他们薄皮大馅、外强中干的战舰被德国痛扁,损失惨重,仅仅依靠数量优势才勉勉强强保住了胜局;而德国舰队,就像打不死的小强,最后因为与英国舰队实力差距巨大被迫撤退,但是他们扛住了优势英国舰队的打击,并在给予对方重大杀伤后全身而退。

战后,实践证明德国理论的正确性进而被广泛接受,各国海军战舰的防御力大增。机缘巧合,随着战后内燃机取代蒸汽轮机的趋势,战舰的动力性大增,解决了火炮和装甲争抢有限的动力资源的局面,最后形成了现在仍在使用的战舰理论,即战舰是火力、防护力、机动性三位一体的综合体。它们在战争中同等重要,没有先后之分。

参照此故事,我们似乎可以提出一个同样的话题:制造和营销哪个更加重要呢?在资源有限的情况下,我们不可能面面俱到,那有限的资源应该集中在哪个方面呢?笔者更加赞同德国人的做法,将看似矛盾的两个方面通过共同的目标进行统一,形成功能平衡的模式。这并不是面面俱到而是任何一个单独的方面均需要服从总体目标,如果我们将制造和营销均看作流通的一部分,并能够清晰地梳理出他们之间的逻辑关系,就不会由此争论了。

2.某某密集型的误导

在划分行业和产业特征的时候,我们通常会用“密集型”的概念,如通讯属于科技密集型、服装属于劳动密集型、石油钢铁属于资源密集型、快消品属于营销密集型等。按照此方法,家居建材行业属于什么密集型呢?这个问题确实很难回答,因为本行业的综合性太高了,每个细分行业都有其独特的规律,不能一刀切。所以,这种划分方法虽然可以最直接简单地总结出一个行业的本质特征,但是并不能覆盖所有的行业,有其局限性。

用某某密集型来界定一个行业的属性,理论本身就有着重大的缺陷。我们可以看到所有有“密集型”的定语,都是以资源投入为导向的,而不是行业的根本规律。这样很容易误导从业人员认为资源才是经营中最重要的方面,非常容易导致企业各个部门对资源的争夺大于互相的合作。这很像战舰的例子,片面强调事物的任何一个方面都不能将合力最大化,会形成跛脚走路或者头重脚轻情况。

3.全流通的雏形

按照现代管理和营销理论,全流通的概念已经深入人心,打破了部门和环节之间的壁垒和隔阂,以商品的价值链将设计、材料、制造、物流、营销串联起来,形成全流通的模式。

它的核心思想是:

(1)商品从材料开始到最后的销售,经历了一个不断增值的过程,最后通过销售来完成价值的实现。

(2)在这个过程中,各个环节和部门形成有机的一体共同为商品不断增值,是不可以割裂的,各个部门均需要为彼此的职能承担部分责任。

(3)在全流通的过程中,各个工作环节和部门的割裂和争斗都会对商品的价值形成损害和减少。

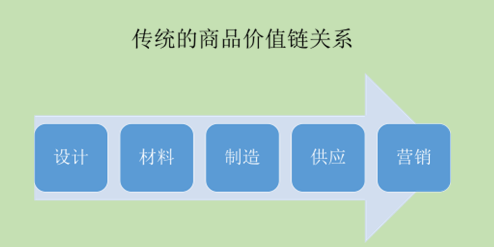

传统理论的具体模型图6-1,即用商品流通和增值方向将企业在经营中的各个环节和部门串接起来,各个部门对相应的环节各司其职。

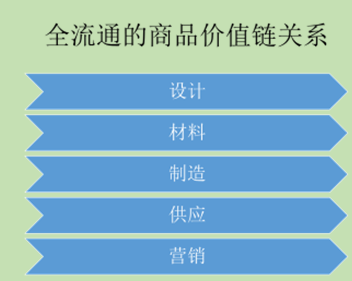

全流通的模型如图6-2,在商品从左到右的增值过程中,各个职能部门需要参与整个过程,并通过叠加效应不断为商品增值。在这个过程中,部门的壁垒被打破,商品的流通更加顺畅。

图6-1 传统的商品价值链关系

图6-2全流通的商价值链关系

孙嘉晖

孙嘉晖